訪問介護ステーションそらまめ

ストレッチャー浴導入!!

み・かさ名張での今までの入浴方法は、一般浴(いわゆる一般家庭にある浴槽タイプ)と機械浴(シャワーチェアーに乗った状態で浴槽に入れるタイプ)の2種類でした。

今回新しく導入したストレッチャー浴では、座位を保つことが難しい方や寝たきりの方を対象とし、臥床(横になった状態)で入浴してもらうことができます。ご利用者様の身体的負担が軽減し、更にリラックスした状態での入浴が可能となるため高評価をいただいています。

これがストレッチャー浴の全貌です。

大きなパネルヒーターの下で洗髪や洗身を行うので寒くないです。

必ずヘルパー2人対応で行います。

洗身後は全身を大きなタオルで覆いずーっとシャワーをかけて身体を温めさせてもらいます。

居室のベッドからの移乗時も車いすに移ることなく、臥位の状態のまま直接ストレッチャーに移ることができるため移乗回数が減り、ご利用者様も介助者もお互いにとって負担の軽減にも繋がっています。

ストレッチャーからベッドに戻る様子です。 スライディングボードやスライディングシートを利用しています。①→②→③

今年度から義務化となった 自然災害時における業務継続計画(BCP)

BCPとは

♦災害が発生した時に速やかに復旧させる事が重要である。

♦不測の事態が発生しても重要な重要な業務を中断させない、又は中断しても可能な限り短い期間で復旧させる為の方針体制、手順等を記した計画の事を事業計画計画と呼ぶ。

重要な取り組み

♦各担当を決めておく(誰が、いつ、何をするか)。

♦連絡先を決めておく。

♦必要な物資を整理、準備しておく。

♦上記の内容を組織で共有する。

♦定期的の見直し、研修、訓練を行う。

介護サービス事業所に求められる役割

♦介護事業所は利用者の健康、身体、生命を守る為の必要不可欠な責任を担っている。

♦自然災害時のも業務を継続出来る様、事前の準備をしておく必要がある。

♦極力業務を継続出来る様に努めるとともに業務の縮小がされた場合においても利用者への影響を極力抑える準備が必要である。

♦利用者の安全が確保する事が最大の役割である。

♦職員の安全確保

自然災害時に業務継続を図る事は長時間勤務や精神的打撃など職員の労働環境が苛酷になる為、過重労働やメンタルヘルス対応への適切な処置が必要になる。

♦施設が無事である事を前提に施設が持つ特性を生かして被災時に地域に貢献する事が重要である。

被災時の厳しい状況でも最低限の業務を「重要業務」として選定する

♦「食事、排泄、与薬」などが考えられるが自施設の状況を踏まえて検討する。

♦医療依存度の高い利用者がいる場合「医療的ケア」も重要業務に含まれる。

♦重要業務に必要な職員数を確保出来ない場合は業務の手順を見直す。

♦省力化に資する備蓄品を準備し代替方法も検討して行く。

自治体のハザードマップを確認し、掲示する

♦既に目につく場所に掲示済

洪水・土砂災害警戒区域の把握及び、指定避難所等の把握も同時に行う。

優先業務の選定

♦限られた資源を有効活用する為に優先業務を選定しておく。

♦最低限度必要な人数についても検討しておく。

♦研修や訓練の実施

♦最新の動向や訓練などで洗いだされた課題を反映させ定期的に見直しを行う。

今回勉強した内容は一部になりますが、いざ被災した時の為に普段から周知・研修・訓練を行う事が大切です。新たな知見や対策が生み出される事もある為、定期的に勉強会を実施してBCPを見直して行く予定にしています。

利用者様に楽しんでもらうために!!

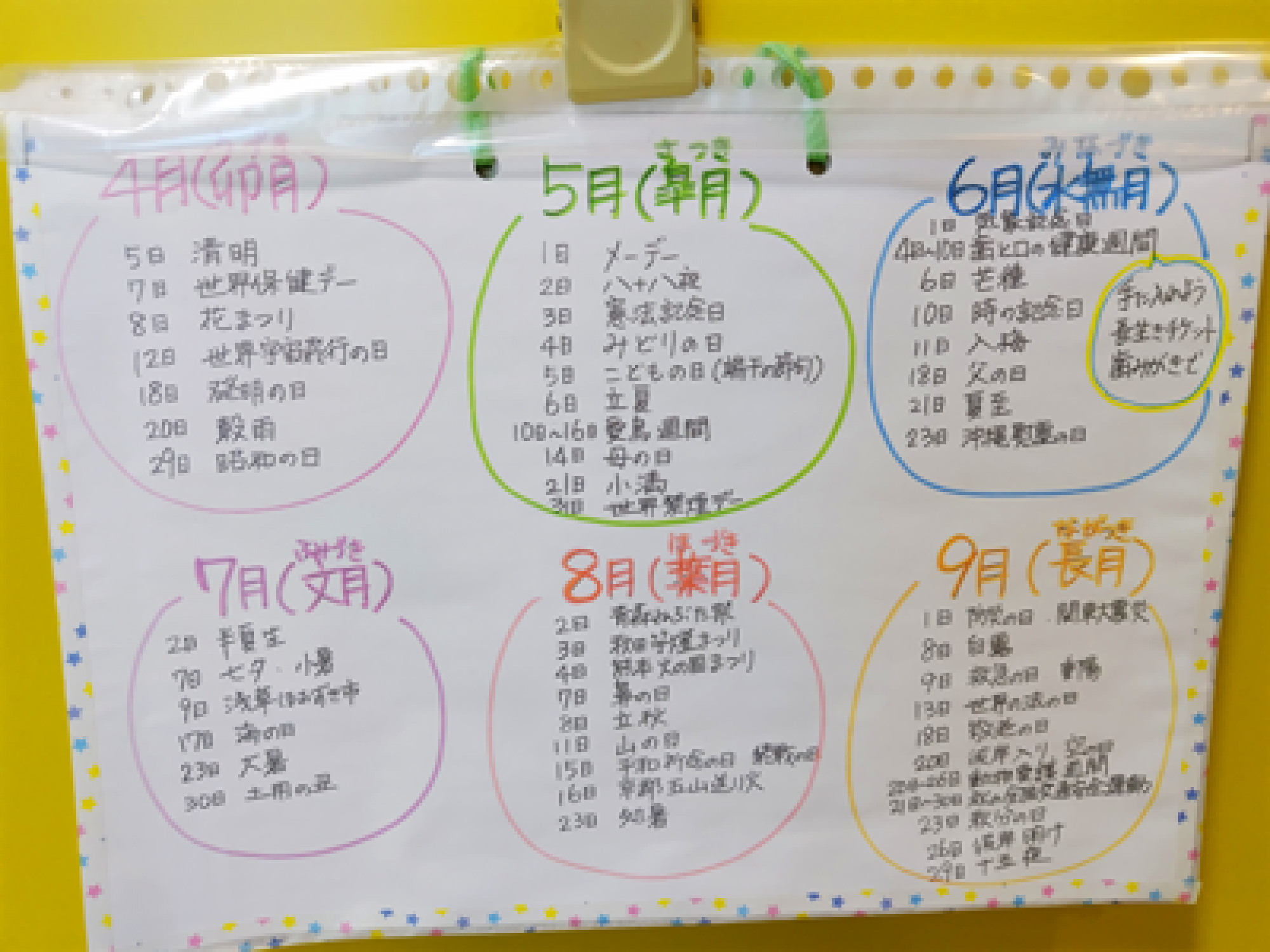

訪問介護ステーションそらまめ希央台では、今年度レクリエションの一環として、利用者様との会話のヒントとなるようなカレンダーを作成し、更にその月を感じさせるような物を見つけたり作成したりして、1年を通して楽しめる事が出来たらいいなと取り組んでいる事があります。

二十四節気や記念日・イベントや祝祭日などを記載し、それを題材に会話が盛り上がればいいなと考えました。

例えば、6月なら4日~10日までが《歯と口の健康週間》で、「手に入れよう長生きチケット 歯みがきで」という標語も書いて、利用者様に歯磨きをしっかりしてもらえるよう声掛けしました。

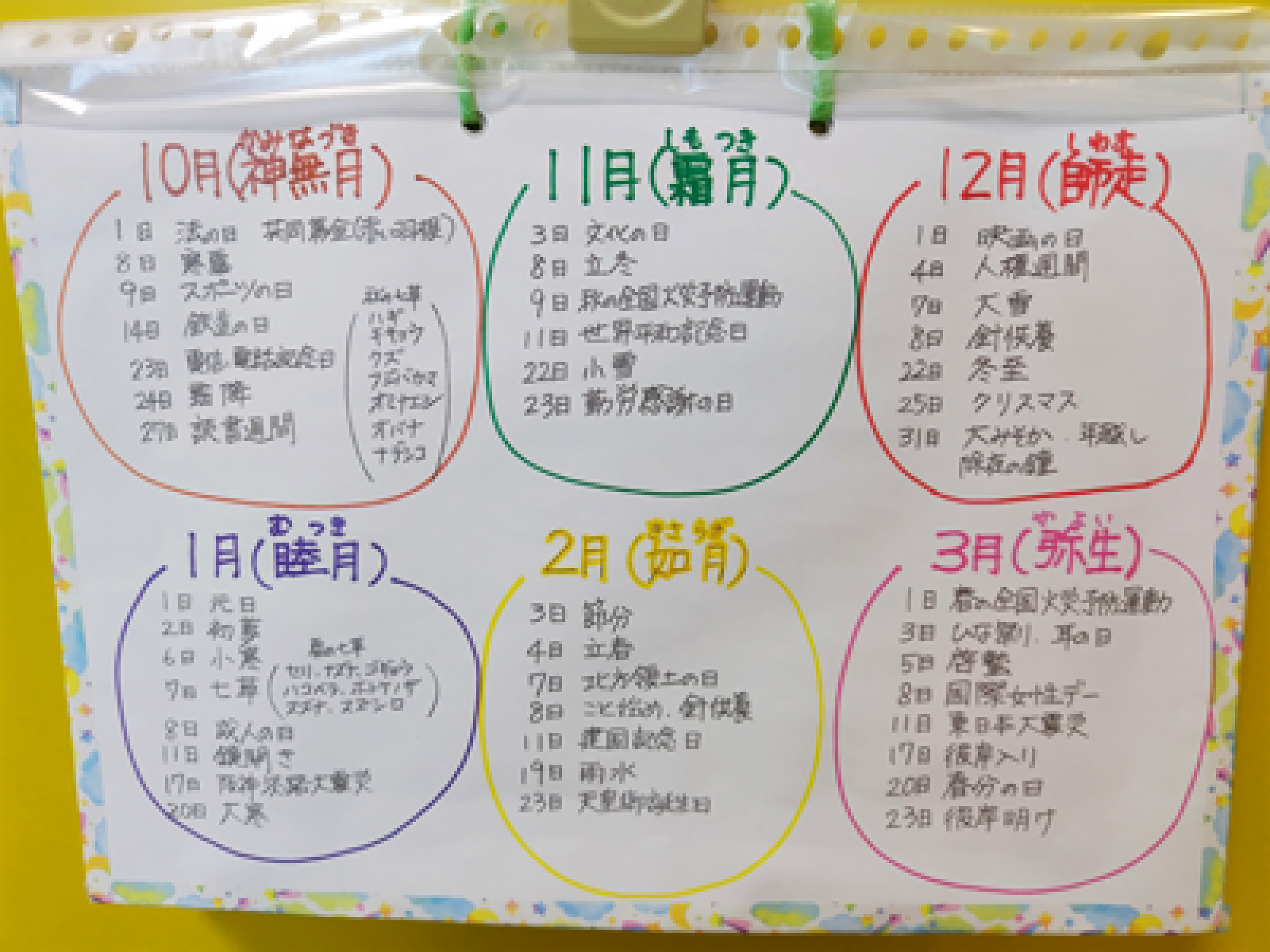

カレンダー(10月~3月)のお披露目

10月はふくろう、11月は近所で拾ってきたもみじを少し押し花状態にしてからラミネートした物、12月はクリスマスバージョンでの星、1月は春場所にちなんで紙相撲(実際この時は、土俵も作って利用者様と職員で紙相撲を行い盛り上がりました)、2月はバレンタインにちなんで沢山のハート、そして3月(年度末として)は感謝の気持ちを送らせてもらいました。そこには、利用者様のお好きな言葉を教えてもらい、ご自分で書ける方には自筆で、書けない方はこちらで書かせてもらい、1年間を締めさせてもらいました。とにかくこの1年、皆様が元気で居て下さって良かったです。

この4月からの分は、別のものを考えていきます。

今年も皆様の笑顔をたくさん見せてもらえますように。

カレンダーの作成方法

日頃使用しているサービス実施報告書の裏表紙にカラーコピーした手書きのカレンダーを貼り付け、周りはマスキングテープで装飾。その上にクリアポケットを重ね、その月々のイメージされる物をそこに貼り付けています。

4月は桜の花びら、5月は鯉のぼり(トイレットペーパーの芯を使用)、6月はカエル、7月はご自分で書いた短冊と花火、8月は風鈴、9月はお月見と手作りの物もあります。皆様には、「次は何かな~」と楽しみにしてもらっています。

来年の分も楽しい物を考えます。実は、作成している私たちも楽しんでいます。

出来るだけコストを抑えられるよう再利用出来る物を活用しています。

今年もあとわずか。

コロナ感染症やインフルエンザが流行る季節。

基本的な感染対策(マスク・手洗い・うがい)を行い、またしっかり食べて充分な睡眠を取り、免疫力を高めるよう努めましょう。

嘔吐物処理について

嘔吐物処理の仕方

【注意事項】

⚫ 嘔吐物の処理を行う際は、必ず窓を開け十分な換気を行います。

⚫ 処理を行う職員以外は立ち寄らないようにします。

⚫ 迅速かつ正確な処理方法で対応します。

⚫ 処理用キットを準備しておき、必要時に、迅速に処理できるよう備えます。

【処理の手順】

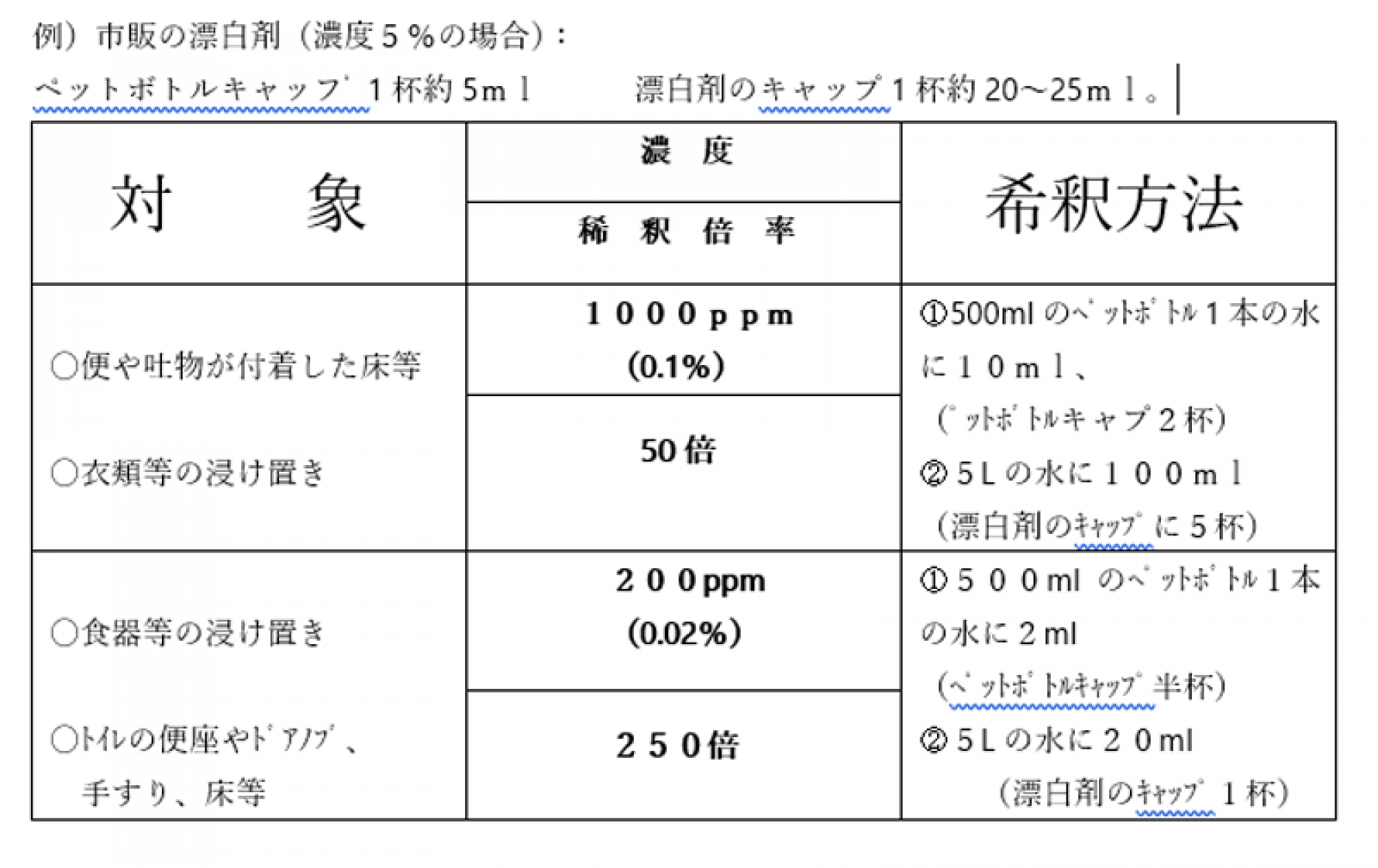

① 手袋・マスク・使い捨てのエプロンを着用します。

② 嘔吐物をぬらしたペーパータオルや使い捨ての布で覆います。

③ 使用する消毒液(0.5%)次亜塩素酸ナトリウムを作ります。

消毒液の作り方は、下記 を参照してください。

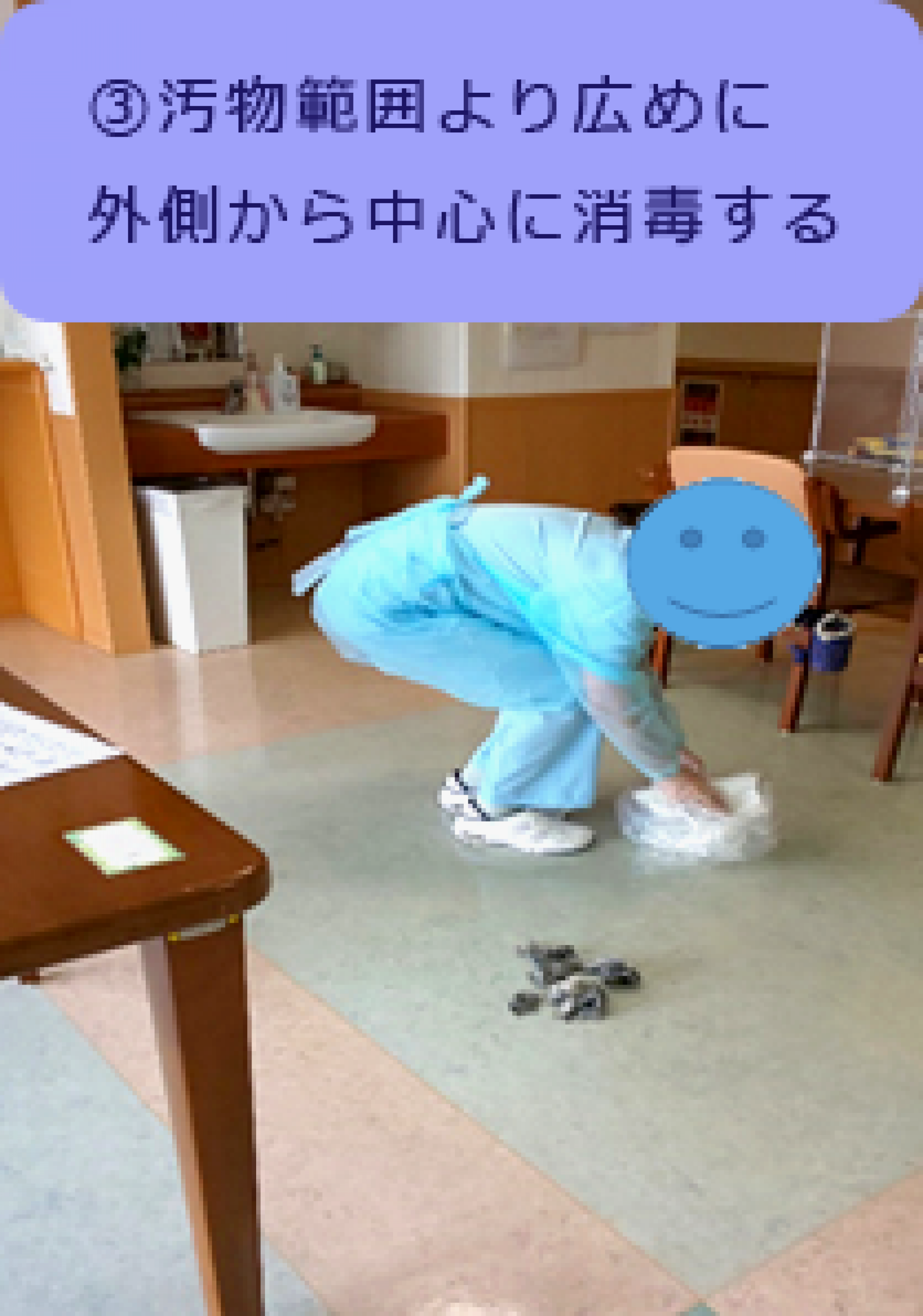

④ ペーパータオルを外側からおさえて、嘔吐物を中央に集めるようにして

ビニール袋に入れます。さらにもう一度、ぬれたペーパータオルで拭きます。

※ペーパータオルで覆った後、次亜塩素酸ナトリウム液(0.5%)を上からかけて、

嘔吐物を周囲から集めてふき取る方法もあります。

⑤ 消毒液でゆるく絞った使い捨ての布で床を広めに拭きます。これを2 回行います。

拭いた布はビニール袋に入れます。

⑥ 最後に次亜塩素酸ナトリウム液(0.1~0.5%)で確実にふき取ります。

使用したペーパータオルや布はビニール袋に入れます。

※処理用キットをいつでも使えるように用意しておく等の対応も望まれます。

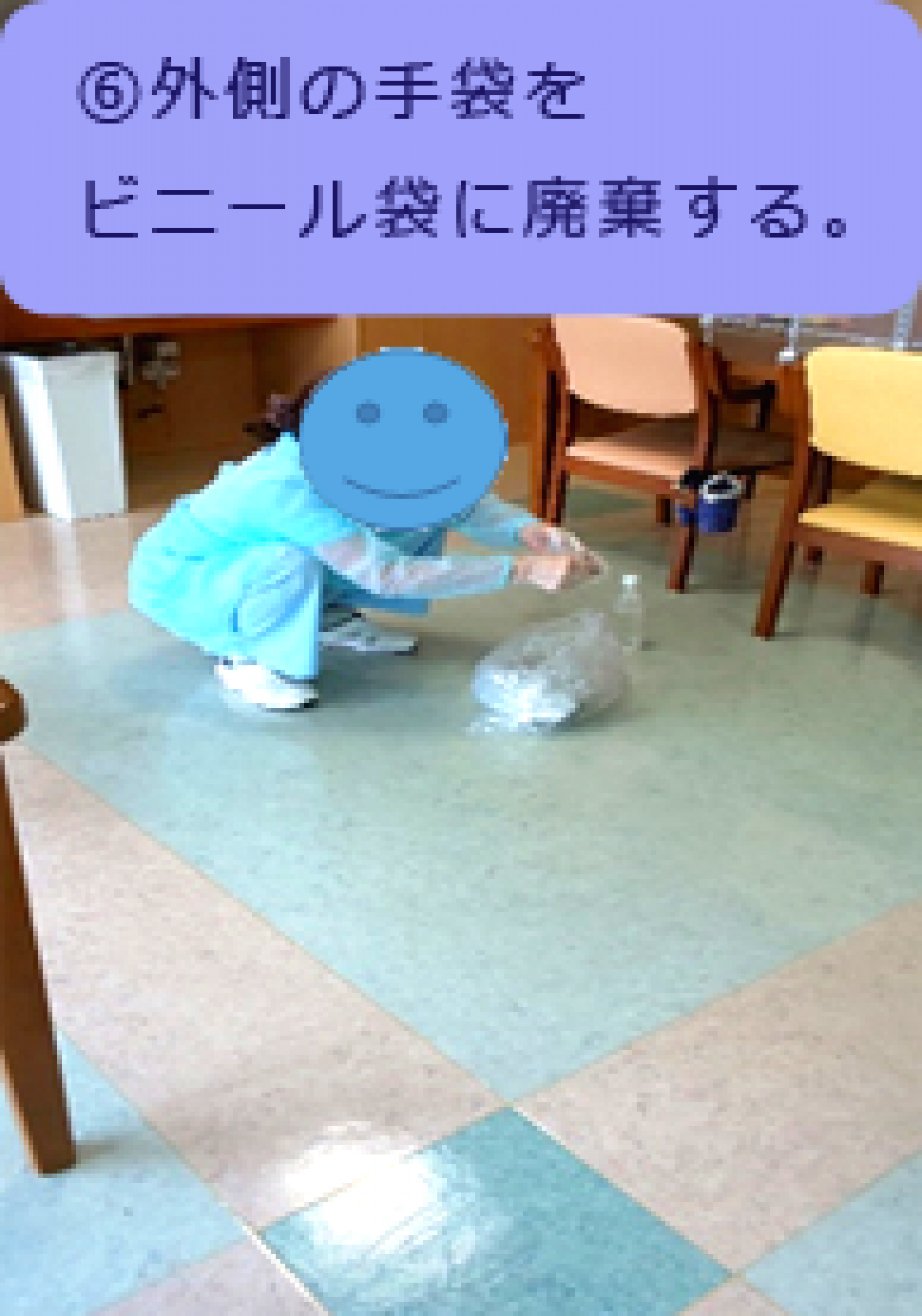

⑦ 床を拭き終わったら手袋を新しいものに変えます。その時、使用していた側が内側に

なるように外し、服や身体に触れないように注意しながら素早くビニール袋に入れます。

※清拭処理後はしばらく窓を開け十分な換気をおこないます。

⑧ 入所者の服に嘔吐物がかかっている場合、服を脱がせ、別のビニール袋に入れて

汚物処理室へ運びます。

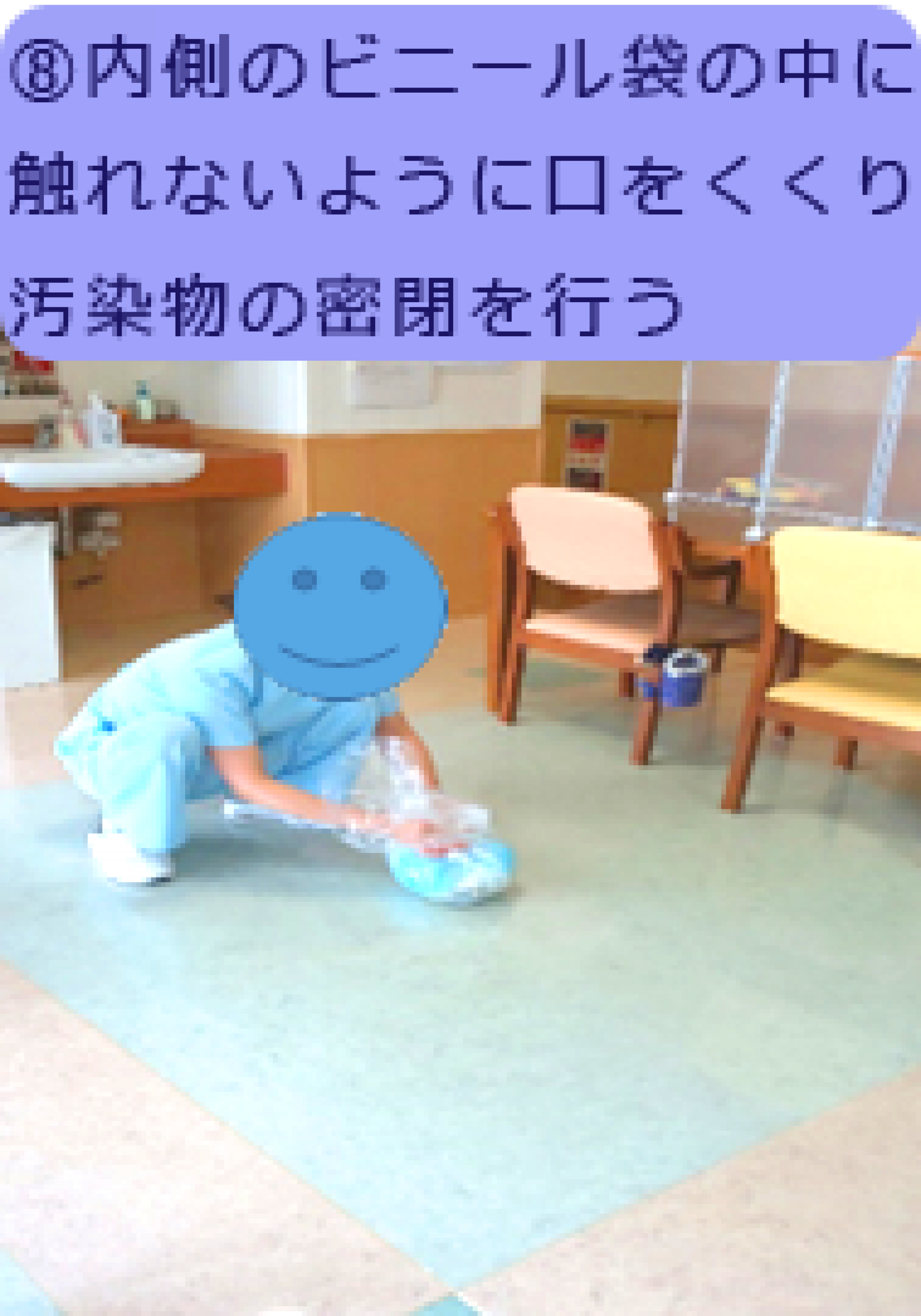

⑨ ①~⑦の嘔吐物を処理したペーパーや使い捨ての布等は、ビニール袋に入れ密封し

汚物処理室へ運び、感染性廃棄物として処理します。

⑩ ⑧の嘔吐物が付着した衣類等は汚物処理室で 熱水消毒(85℃以上の熱湯に10分間

つけ込む)を行い、その後は通常の方法で洗濯します。

※または、次のような洗濯方法でもかまいません。

・通常の洗濯で塩素系消毒剤を使う

・85℃以上の熱水洗濯

・熱乾燥(スチームアイロン・布団乾燥機の利用等もあります)

⑪ 処理後は十分な液体石けんと流水による手洗いをします。

【処理用キットの用意】

いざという時にすぐに使えるよう、各フロアや居室に、必要なものを入れた専用の

蓋付き容器を用意しておくと、迅速な対応ができます。

<処理用キットの用意等の例>

⚫ ある施設では、嘔吐物、排泄物を速やかに処理できるよう、以下のような必要物品を

ひとまとめにしています。

・使い捨て手袋

・ビニールエプロン

・マスク

・ビニール袋

・次亜塩素酸ナトリウム

・ペーパータオル

・使い捨て布

・その他必要な物品(新聞紙等)

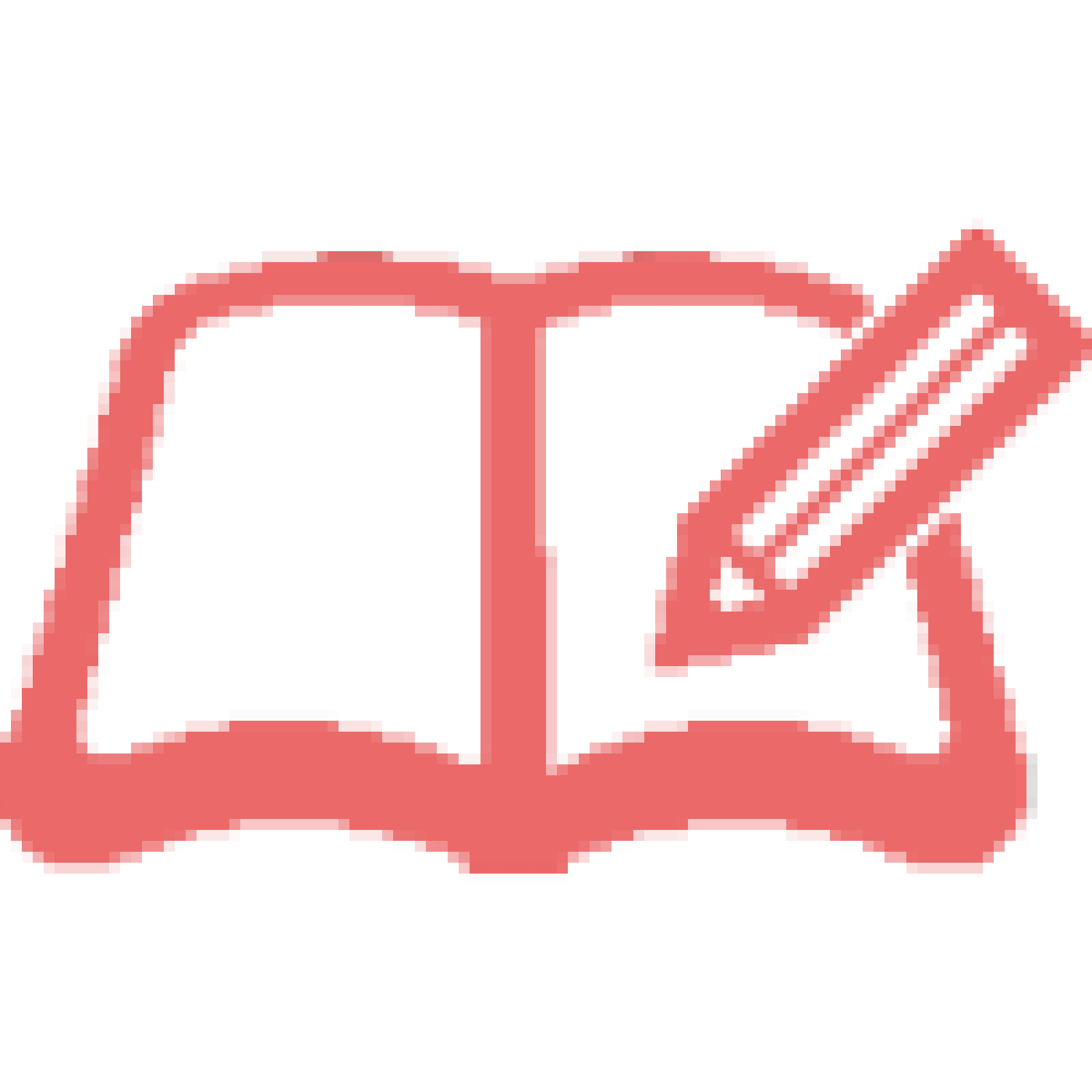

※市販の漂白剤を用いた時の調整法※

漂白剤として市販されている次亜塩素酸ナトリウム液の塩素濃度は約5%です。

(家庭用塩素系漂白剤ハイター、ブリーチ等)濃度は必ず確認して下さい。

実演講習

⑨終了後、使用物品の廃棄・手洗い

熱中症対策について

熱中症を防ぐ為には!! それぞれの場所に応じた対策を取ることが 重要です。 以下の対策を実施しましょう。

暑さを避ける、 身を守る。

室内では!!

1,扇風機やエアコンで温度を調節

2,遮光カーテン、すだれ、打ち水を利用

3,室温をこまめに確認!!

・WBGT値※も参考に

屋外では!!

1,日傘や帽子の着用

2,日陰の利用、こまめな休憩

3,天気のよい日は、日中の外出をできるだけ控える

からだの蓄熱を避けるために!!

1,通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用する

2,保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす!!

3,こまめに水分を補給する!!

※室内でも、屋外でも、のどの渇きを感じなくても、こまめに水分・塩分、スポーツドリンクなどを補給する

※WBGT値

気温、湿度、輻射(放射)熱から算出される暑さの指数 運動や作業の度合いに応じた基準値が定められています。 環境省のホームページ(熱中症予防情報サイト)に、観測値と予想値が掲載されています。

熱中症が疑われる人を見かけたら?

1涼しい場所へ!!

エアコンが効いている室内や

風通しのよい日陰など、

涼しい場所へ避難させる。

2からだを冷やす!!

衣服をゆるめ、からだを冷やす

(特に、首の周り、脇の下、足の付け根など)

3水分補給!!

水分・塩分、スポーツドリンクなどを補給する

自力で水が飲めない、

意識がない場合は、

すぐに救急車を呼びましょう!

軟膏の塗り方

この時期、軟膏を塗布することが多いので確認の為研修しました。

☆軟膏タイプやクリームタイプの塗り薬

手順① 薬の量は1フィンガーチップユニットが基本

フィンガーチップユニット(人差し指の先端から第1関節の量)でおおよそ手のひら2枚分の広さを塗る事が出来ます。

手順② 塗る場所に「点」で置いていく。

等間隔で、適量ずつ等分に置いていきます。

手順③ 優しくまんべんなく広げるように塗る。

力を入れてゴシゴシと塗ってしまうと、その刺激で痒みが増したり、患部に痛みが出る事があります。

<NG> ついついやってしまいがちなのは・・・

1 手のひらで伸ばしてから塗ると均等に薬を塗れない事が

2 すり込むのはNG。皮膚の上に置くイメージで塗ります。

☆ローションタイプや乳液タイプの塗り薬

手順①

ローションタイプや乳液タイプの塗り薬は、1円玉サイズ (手のひら2枚分の広さが塗れる)が基本の量とされていますが意外と1円玉の大きさを正しく分かっている人は多くありません。適量よりも少ない量にならない様に、手のひらで目安を作っておくと良いでしょう。

手順②

軟膏タイプやクリームタイプと同様にゴシゴシとこすらずに優しくまんべんなく広げるように塗りましょう。

☆塗るタイミング

1 ステロイド剤や抗ヒスタミン剤など、医師から処方されている塗り薬については、薬剤情報提供書に記載されている指示に従うようにしましょう。特にステロイド剤を目の周りに塗る時には、塗り方の指示をきちんと受けておきましょう。(緑内障につながる恐れがある為)

2 保湿用のローションや乳液は、皮膚が乾燥している状態で使用するよりも、ある程度、体が湿っている状態で塗った方が保湿効果は高まります。 塗るタイミングとしては、清拭後や入浴後が良いでしょう。

清拭や入浴の機会が毎日無い場合は、服を着替えるタイミングで塗るようにしましょう。

3 いずれの場合も、塗るときには利用者に一言伝え、了解を得る事を忘れず に行う事!

☆複数の塗り薬

- 1 利用者の中には、複数の塗り薬を使用しているケースも少なくありません。一般的には、広く塗るタイプの物を先に、発赤部分などにピンポイントで 塗るタイプの物は後に塗るようにしましょう。

- 2 薬によっては、塗る順番が指示されている物もある為、薬剤師や医師に確認しましょう。

- 3 使っている塗り薬が、どちらもチューブ型の容器である場合、取り違える恐れがあります。実際に、痒み止めのステロイド剤と水虫の薬を取り違えて、間違った場所に塗ってしまったという事故も起きています。

使用する前には、確認を怠らない様にしましょう。

☆その他

・軟膏を塗りながら、利用者が抱える痒みの辛さへの共感を示すことが大事

・塗っている間に、利用者の皮膚の状態の変化に気付く事も大事

☆薬の基本知識

皮膚の乾燥には、食事が大きく影響!

皮膚は、およそ1ヶ月で生まれ変わります(代謝)。その時新しい皮膚の材料となるのが、日頃食べている物です。きちんと食事がとれていないと、代謝機能が低下して、その結果、皮膚に潤いを与える皮脂も減っていきます。それが乾燥の原因の一つとなります。

皮膚の乾燥対策におすすめの食材

たんぱく質はもちろんですが、下記の栄養素も意識して、積極的に取り入 れましょう。

※あぶら(EPAなど)

オリーブオイル・豚肉・イワシなど

※ビタミンA・B群

豚肉・海苔・マグロ・カツオなど

- ※亜鉛

チーズ・ウナギ・カキなど

良かったら 皆様も参考にして下さい。

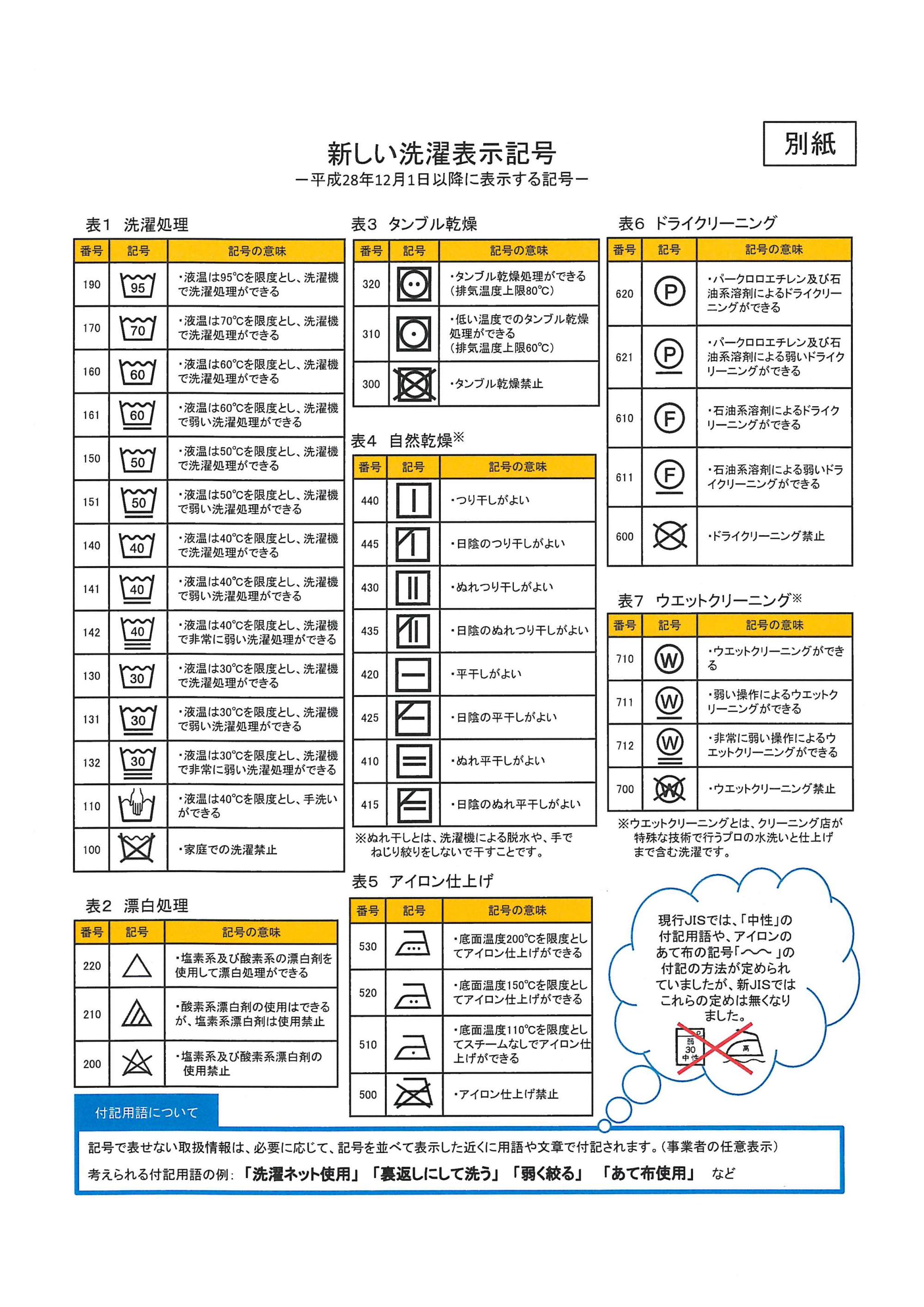

洗濯表示を再確認

2016年12月 洗濯表示はそれまでの22種類から41種類の新しい表示に変わりました。

洗濯表示の種類が増える事で、これまで以上に衣類を最適な方法で扱う事が出来る様になりました。

訪問介護そらまめ希央台では、生活援助の一つとして洗濯をさせて頂く機会も多く、更に利用者さまの大切な衣類を長く着て頂く為にも、今更ですが、再度勉強しました!

皆様にもご家庭での洗濯に役立ててもらえたらなによりです。

あと、この前テレビでやっていた情報も一つ追加します。

<毛糸のセーターが、洗って縮んでしまった場合>

なんと、シャンプーの後に使うコンディショナーで再度洗うと元に戻るとの事。2サイズ程縮んでしまったかわいそうな毛糸のベスト達で試してみました。すると、毛糸にコンディショナーが付いたとたんビックリ! 気持ちいいほど伸び始め、元に戻りました。すごいですよ。

とろみ剤について 実際に “とろみ剤” を使用している方が多いので再確認しました!!

とろみ剤(とろみ調整食品)とは

介護食の基本とも言えるとろみ剤。とろみ剤は食べ物や飲み物に加えて混ぜることで、適度なとろみをつけ、食べ物を飲み込みやすくすることができる粉末の食品。

※召し上がる方によって適切なとろみ状態が異なります。とろみ調整食品を利用される場合は、必ずかかりつけの医師や栄養士にご相談の上、ご使用ください。

当施設では、調剤薬局がそれぞれのご利用者の状態に合わせて、とろみ剤を選定するので、透析患者さんも安心して使ってもらえます。

★とろみをつけることで食塊がばらばらになりにくくなり、食塊が一塊となったまま食道に入りやすくなります。同時に咽頭通過スピードが遅くなり、嚥下機能が低下した患者さんには飲み込みやすくなります。

★逆にとろみをつけすぎると、付着性が増して、ベトベトし咽頭に残留しやすくなります。咽頭に残留すると、嚥下の後に気管に入り誤嚥を起こす可能性があるため、注意が必要です。

とろみ剤の使い方

<基本手順>

①製品パッケージ等に書いてある目安表で使用料を確認する。

②対象物にとろみ調整食品を入れ、小型泡だて器で30秒間かき混ぜる。

③溶かしてから2~3分放置する。少し放置することでとろみの状態が安定する。

※とろみをつける対象や使用する製品によって、状態等は変わります。

必ずとろみの強さや温度を確認してから、お召し上がりください。

★ワンポイントアドバイス★

・早く混ぜる方がとろみはつきやすい。

・とろみのつきにくい物(牛乳・流動食・味噌汁・スープ類・果実ジュース)は2度混ぜするととろみがつきやすい。

<2度混ぜ法>

・30秒間かき混ぜた後、待つ。

・とろみがついたら再度かき混ぜ、とろみがしっかりついている事を確認する。

★飲み物やとろみ剤の種類によっては、10分ぐらい経ってから、適当な硬さになるものもあります。

ですので、混ぜた直後に「変わらないなぁ」ととろみ剤を追加しないようにしてください。後で硬くなりすぎてしまう可能性が高いです。

★10分待っている間に温かい飲み物は冷めてしまいますが、この点は気にしなくて大丈夫。高齢者は私たちが思っているような適温よりも人肌に近い温度の食べ物を好む傾向が強いからです。10分待った方が適温になっている可能性もあります。

とろみの種類

介護食で使われるとろみは、「薄いとろみ」「中間のとろみ」「濃いとろみ」の3つに分けられます。

クリックして動画をご覧ください。

飲み込むと口の中にパッと広がります。細いストローでも簡単に吸えるので、一般的な食事と比べても違和感が少なく、食事をする側も抵抗なく受け入れやすいとろみ。

クリックして動画をご覧ください。

明らかにとろみが実感できます。口の中でソースはゆっくりと広がり、すぐには広がりません。スプーンで混ぜると混ぜ痕が残る程度が目安。一般的な細いストローでは飲み込みづらい為、太いストローを用意すると良い。

クリックして動画をご覧ください。

重度の嚥下障害を対象。しっかりととろみが感じられ、口の中でもまとまりやすい。スプーンを傾けても流れにくく、「飲む」というよりも「食べる」に近いとろみで、ストローを使うのには適していない。

勉強会

<車イス⇔ベッドへの移乗介助>

今までL字柵を持ってなんとか立位してもらっていた方が健足側の下肢筋力低下から立位保持が出来なくなった為、デイサービスの作業療法士の先生に相談し、ご本人の前方からの全介助が望ましいということになり、移乗介助の勉強をしました。

今回は「自然な身体の動きに合わせた介助をする」ことを一番のポイントとしてやりました。

ベッドに端座位になってから、ご本人の身体を前方に誘導することで臀部を浮かせ、臀部の高さを変えずにご本人と一緒に回転する。そして密着したままゆっくり車いすに座ってもらう。要するにスライドするような感じで移乗を行うというやり方でやってみました。

介助者の負担も少なく、安全かつスムーズに出来ました。

<足浴>

狙いとしては入浴が難しい利用者様の清潔保持や、血行促進を促すために行うものですが、足浴させてもらうと、よく「気持ちいいわ」「お風呂に入ったみたい」「身体全体がぬくもってきたわ」と感想を聞くのですが、実際やってもらうと、血行がよくなり、気持ちよかったです

{豆知識!!!}

冷えが強い場合は・・・

・始める前に白湯を飲んでもらったり、洗った後

お湯の温度を少し上げて、ゆっくり温まってもらう。

・足浴バケツとゴミ袋で包むと温まりやすくなる。

とのこと!